土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカイブより」。今回は、直島・本村地区にある安藤忠雄が設計した美術館「ANDO MUSEUM」について紹介します。

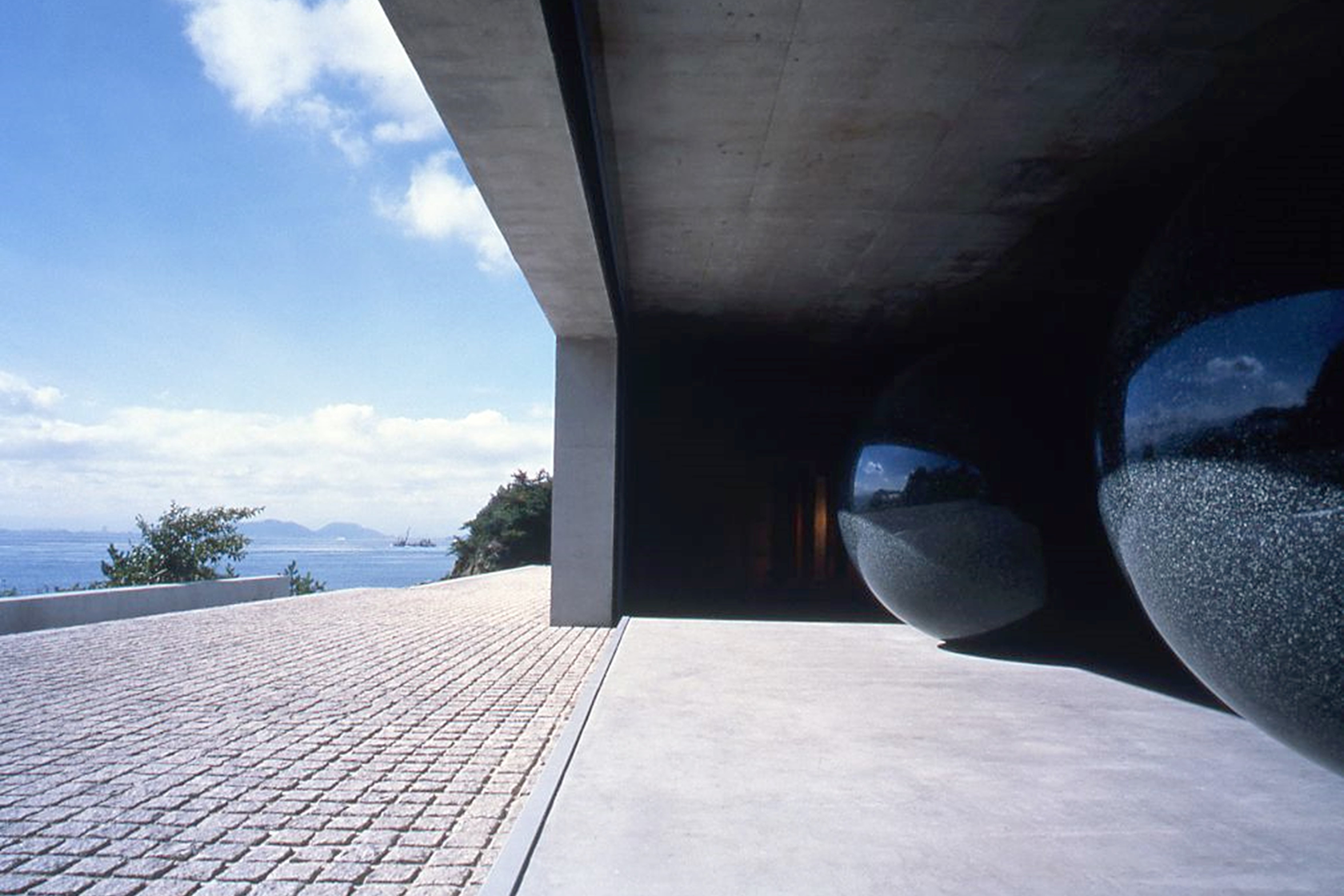

2013年3月に開館したANDO MUSEUMは、直島に建てられた8つ目の安藤建築です。築約100年の歴史を持つ古民家の外観を留めつつ、内部には安藤建築の代名詞とも言える打ち放しコンクリートの空間が広がります。新旧の対話によって新たな価値を生み出すという特徴は、安藤が直島をはじめ、世界で手掛けるプロジェクトに通底しています。この特徴は「在るものを活かし、無いものを創る」というベネッセアートサイト直島のコンセプトとも強く共鳴しています。

ANDO MUSEUMが位置する本村地区は中世の水軍の拠点として整備された歴史を持ち、築100年を超える建物が複数あります。それぞれの持ち主は建物の補修を重ね、現代まで大切に受け継いできました。その歴史ある風景を守るため、ANDO MUSEUMの外観は一見すると見過ごしてしまいそうになるほど周囲の家々の中に溶け込んでいます。

館内では元の建物の古い梁や建材を再利用して作った小屋組み※1と安藤によるコンクリートの壁が調和しています。

※1 小屋組み―屋根を支えるための骨組構造。

内部空間を作るために元の民家を一度解体した際には、江戸時代後期に作られた銘入り※2の屋根瓦が見つかりました。江戸時代に作られたものが何度も再利用され現代まで残っていたのです。見つかった瓦はANDO MUSEUMの屋根に取り付けられています。

※2 銘―金属製の器具に刻まれた製作者の名前

本村地区には直島全体の氏神である八幡神社があり、秋には大祭がおこなわれます。ANDO MUSEUMの元の建物は八幡神社にゆかりのある家で、神事において太鼓を叩く役割を担っていました。祭りの一番目の隊列を意味する「いちんどん」という屋号を持っていたという由緒もあり、現在は屋号プレートが門前に掲げられています※3。このような歴史的背景も、ANDO MUSEUMとしてこの建物が選ばれた理由の一つでした。

※3 屋号プロジェクト―直島町役場が「直島町まちづくり景観整備計画」に基づいて2001年より始めた。江戸時代に各家の愛称として用いられていた屋号を残すために、本村地区の家々には屋号プレートが設置されている。現在は約50個の屋号プレートを見ることができる。

このように土地や建物の歴史が内包された民家に現代の素材による新たな空間を入れ込むことで、建物はANDO MUSEUMとして次の歴史を刻んでいます。安藤による直島の建築の中でも、風土と対話し、固有のものを活かすという安藤の手法が最も顕著に表れています。

「歴史を踏まえて、建築をさらに未来へと送り届ける。そういう実践ができたと思う。この島でこそできる、大変すばらしい仕事をさせてもらった。」(『GOETHE』2013年6月号、安藤忠雄の発言より)

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.05.15

夜を徹してつくられた継ぎ目のないコンクリート・シェル構造の屋根――豊島美術館

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...