美しいコンクリートを打つための職人たちの挑戦――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカイブより」。今回は、直島・本村地区にある安藤忠雄氏が設計した美術館「ANDO MUSEUM」について紹介します。

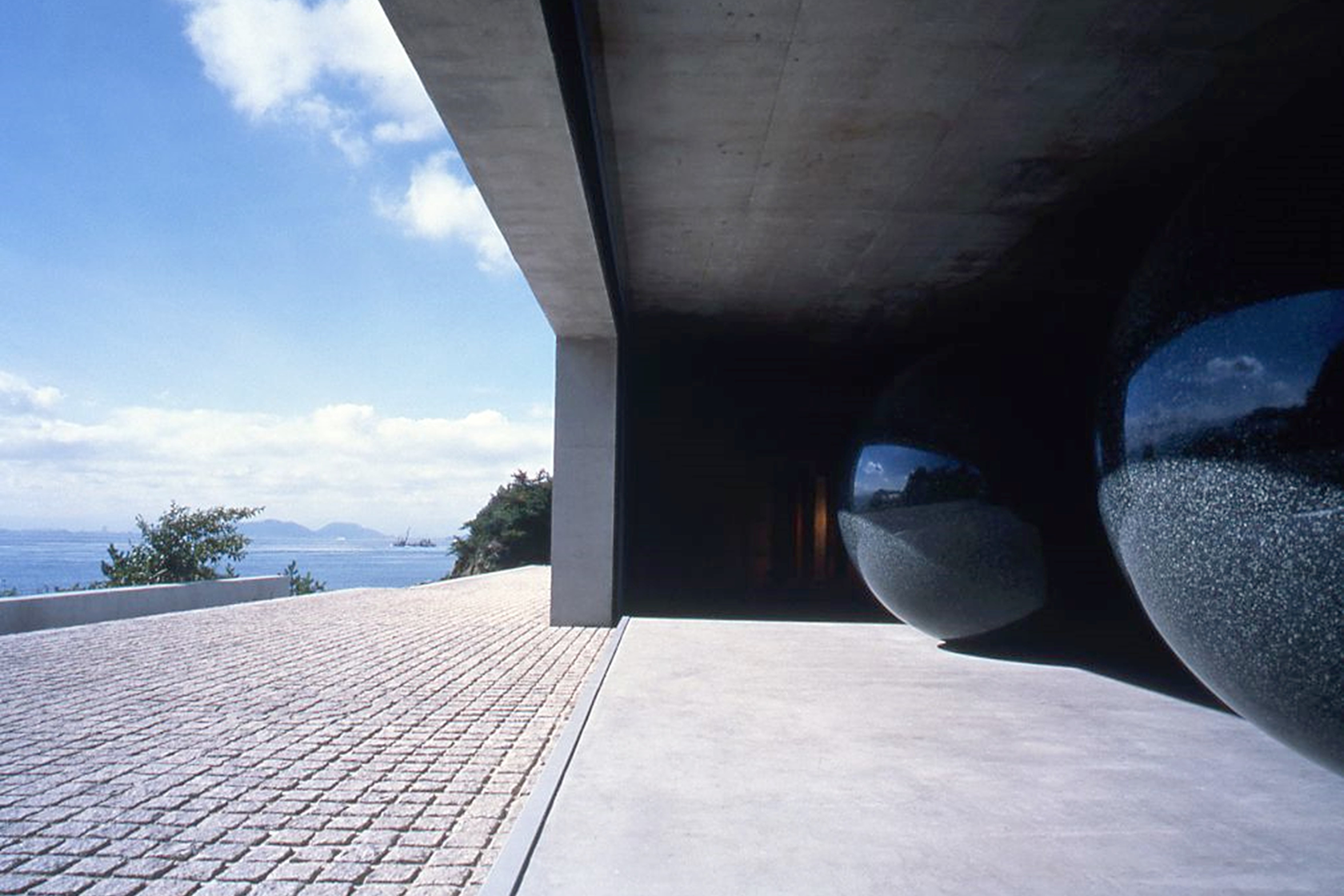

2013年3月に開館したANDO MUSEUMは、直島で8つ目の安藤建築です。安藤氏が直島でのアート事業に携わって20年以上が経ち、その集大成となるような美術館として構想されました。外観はもともとあった築約100年の木造民家の姿を留めていますが、内部は打ち放しコンクリートによる空間が広がる二重構造となっています。館内は自然光のみで照らされ、直島の歴史や安藤氏が手がけた建築作品を、模型や写真、スケッチなどにより紹介しています。また、展示だけではなく、安藤建築の粋が詰まった建築と空間そのものを見せる美術館です。

建築の見どころの一つが、エントランスを抜けて展示空間に入ると左手に見える12度に傾斜した壁です。この傾斜には、トップライトからの自然光を壁に反射させ、室内に柔らかく広げる効果があります。設計当初、壁は厚さ250mmの予定でしたが、現場で原寸大の模型を確認した安藤氏が「建物に対して厚すぎてコンクリートの塊のように見えてしまう」と指摘し、180mmに変更しました。高さ4.3m、厚さ180mm、傾き12度の鉄筋コンクリート壁をどのように実現させるか、施工を担当する職人は大変悩んだそうです。

鉄筋コンクリート(※1)は、鉄筋を張り巡らせた型枠にコンクリート(※2)を流し込んでつくります。表面に凹凸の無い綺麗な壁に仕上げるためには、コンクリートの材料が分離しないように、型枠内に均一に行き渡らせなければなりません。そのため、コンクリートを型枠に流し込んだ後、バイブレーター(※3)を差し込み、コンクリートを均すことが一般的です。

しかし、今回のように薄い壁では、型枠内の鉄筋が密集してコンクリートの流れを疎外する上に、傾斜があることでバイブレーターを差し込む際に型枠を傷つける懸念があり、コンクリートをまんべんなく行き渡らせることが困難です。さらに、傾斜があることでコンクリート内の空気が抜けにくく、表面に気泡が生じる原因になります。

(※1)鉄筋コンクリート:コンクリートの芯に鉄筋を配することで強度を高めたもの。

(※2)コンクリート:主に砂利、砂などの骨材と水にセメントを混ぜ合わせて固めたものを指し、建築土木工事の材料として多く利用される。

(※3)バイブレーター:まだ固まっていないコンクリート(生コン)の中に差し込み、振動を与えることで、砂利・砂・セメント・水などの材料が均等に分布し、不要な空気が除去された密度の高いコンクリートをつくるための機械。

2012年12月中旬、コンクリートを型枠に流し込む打設作業が行われました。コンクリートは一度固まると修正できないため、一回の打設で成功させなければなりません。打設を担当する職人は、コンクリートが均一に型枠内に行き渡るよう、コンクリートを流し込むホースの先に板を当て、型枠に沿わせるようにゆっくりと流し込んでいきました。打設する間、他の職人は型枠を外から叩き続け、コンクリート内の空気を抜いていきます。

現場監督を務めた鹿島建設の豊田郁美氏(現・ARTISAN合同会社代表)は「良いコンクリートを打とうと思ったら、打設を担当する職人だけでなく、型枠や鉄筋をつくる他の職人も一緒になって型枠を叩かなければいけない。」と語ります。チーム一丸となって一つの建物を作り上げるという意識が、仕上がりの美しさを左右するのです。

出来上がった壁は凹凸の無い美しい表面に仕上がりました。トップライトからの自然光を受け止め、艶やかな光沢を見せています。

また、壁を見上げた先には、もとの民家で用いられていた建材を使用した屋根や梁が覗きます。「過去と現在」「木とコンクリート」「光と闇」などの対比が際立ち、見事に調和した空間が実現しました。

ANDO MUSEUMの施工を担当した職人たちの多くは、これまで直島の安藤建築の施工に携わってきた方々です。彼らがベネッセハウスや地中美術館などにおいて、一つひとつ施工経験を積み重ねることで、コンクリートの空間を美しく見せるための施工精度がどんどん高まっていきました。ANDO MUSEUMは長く直島で安藤建築に挑戦してきた職人たちの集大成でもあるのです。

同じカテゴリの記事

2024.10.11

大地は作品の一部である――ウォルター・デ・マリア《見えて/見えず 知って/知れず 》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2024.04.30

半田真規《無題(C邸の花)》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.12.28

犬島の多様な風景を再発見する

――荒神明香《コンタクトレンズ》

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.11.24

土地・建物の歴史を未来へつなげる試み

――ANDO MUSEUM

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.10.23

もう1つの巡礼への道

――クリスチャン・ボルタンスキー「ささやきの森」

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...

2023.08.10

隣接する公園と宮浦ギャラリー六区との関係

――開かれた交流の場を目指して

1980年代から活動するベネッセアートサイト直島の記録をブログで紹介する「アーカ...